車のトラブルで突然訪れるもの、しかもたちの悪いのが「タイヤのパンク」

皆さん経験ないですか?

仕事から帰ってきて次の日の朝に出勤しようとしたらタイヤがぺっちゃんこ・・・

どこで修理してもらう?自走できないし・・費用結構かかるのかな? などなど、頭の中をグルグル(泣)

ってことで今回はパンクをしたら自分で修理しよう!ってお話。

え? JAF会員なら無料で修理してくれるって?

いやいや、そんな問題じゃないんですよ。自分でやってみたいのですww

突然発覚するタイヤのパンク・・・

まぁ、どんなトラブルも突然やってきますが。。

その中でも新車だろうが高級車だろうがどの車でも可能性あるのはパンク。

そんな自分の場合も突然やってきたわけで。

前日の夕方に仕事から戻り、次の日の午前中に発覚。

パット見では気付かないけど、よく見ると・・

ぺっちゃんこ(汗)

ひとりで「え?嘘やん!!」って叫んでます笑

前日の帰り道にやっちゃったんでしょう。

まぁ、普通ならココで焦っちゃうんですが、内心は「ネタチャンス到来!」と地味に喜んでます。

実は約2ヶ月前に友人の車のパンクに遭遇し、四苦八苦したため同じ目に合わないように準備してたんですよね~

その時は、タイヤ外して別の車で近所のガソリンスタンドへ持ち込み修理してもらいました。

その費用は3300円。 これに往復の移動と手間はかかったわけで良いことは全くありません。

「ココから抜けましたよ~」と言わんばかりにタイヤの上面に何やら突き刺さってやがる。。

ということで、初のパンク修理に挑戦していきます!!

パンクしたタイヤを外して準備・状態確認

パンク修理するため、ひとまずタイヤを外します。

パンク箇所がリアで、駐車している背面は建物があるためジャッキアップはパンタジャッキで。

外すのは1本だけなので仕方ないか。。

1本だろうとパンタジャッキは大変。

なのでインパクト接続できるアダプタを使ってガガガガって回します。

写真撮り忘れたけど、ジャッキアップしたら安全のためにウマ(スタンド)忘れずに。

タイヤが外せたらスカスカのタイヤにエアーを入れます。

最近新調したコンプレッサー。

コンパクトで使いやすく、圧力の設定もできるので重宝してます。

いつも空気圧チェックで使っているエアゲージで規定の圧力まで空気を入れてみます。

「絶対これやん~」ってくらいに分かりやすい刺さり方。。

水に中性洗剤を入れたスプレーで漏れを確認。

ブ~クブク言ってますww

あの金属が刺さっている箇所でほぼ確定とはいえ全体の怪しそうな箇所は全部チェック。

見逃したらタイヤ外しから全てやり直しになるので必死に確認要です。

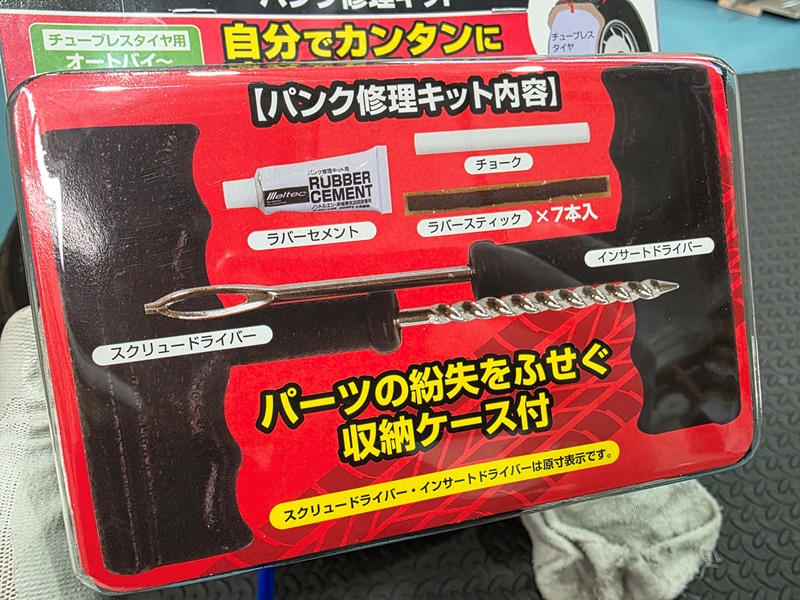

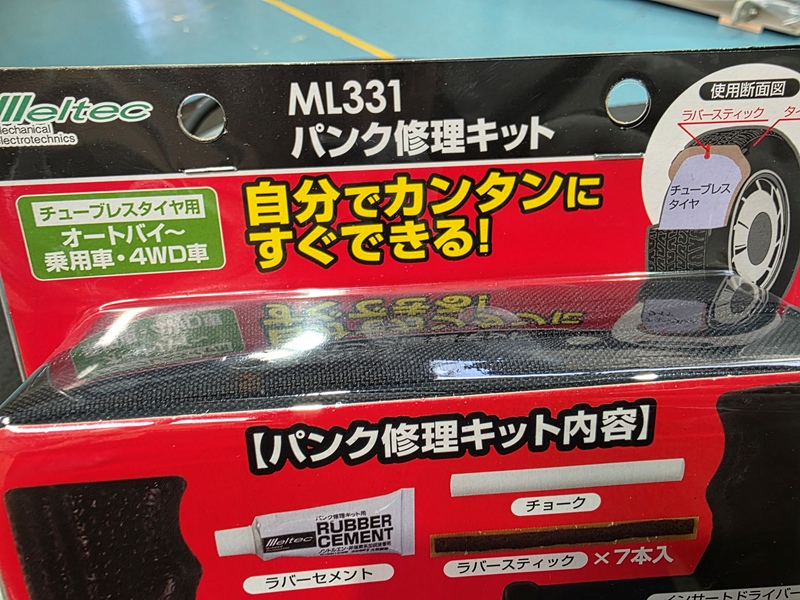

パンク修理キットの開封

ここでようやく「パンク修理キット」の登場。

購入したのは(過去の経験から事前購入してた)、メルテック製のパンク修理キット。

どれが良いかも分からなかったので、Amazonでもベストセラー1位ってことでポチってました。

ちなみに購入時で価格は1500円。

内容物に「ラバースティック」ってのが入ってて、パンクした穴を塞ぐもの。これが7本入ってるので失敗しなければ7箇所のパンクを修理できるってことになります。

近所のガソリンスタンドで修理してもらうと3300円だったから~ 自分で修理できれば単純計算で2万円以上お得ってことになるんですよ!!(7回パンクしたらって話ですがね・・)

まずは開封していきますか。

収納用のポーチがある時点で買いですね。

これより安いものも売ってるけど、タイヤは何かあったら危険なのでできるだけ安心できるメーカを選ぶようにしてます。

ちなみにメルテックは「大自工業株式会社」のブランドで主に自動車関連のアイテムを販売されてます。

きちんと収納できるように工夫されてるのが好印象。

こちらが内容物一式。

左上の白い棒はチョークです。

レバー付きの工具が2種。

左がインサートドライバー、右がスクリュードライバー。使い方は追って説明。

中央のチューブに入ってるのが「ラバーセメント」。

接着剤みたいなものみたい。

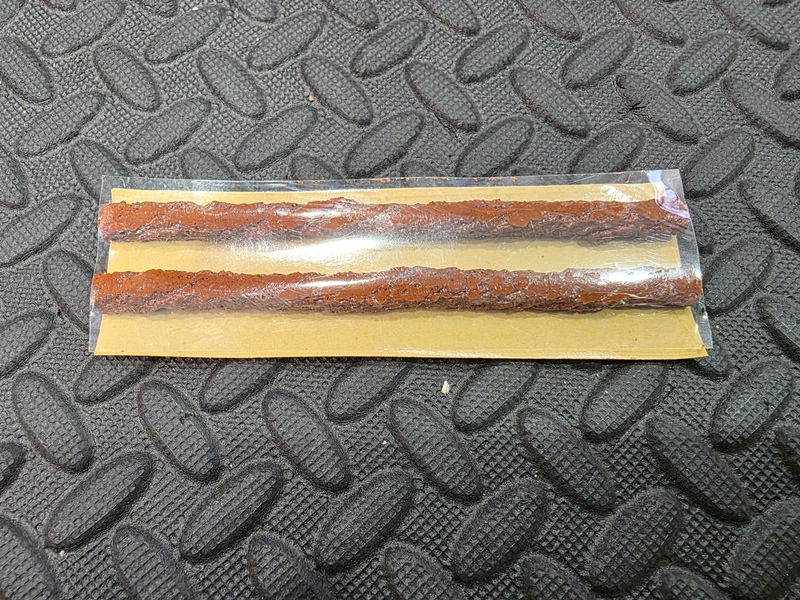

このジャーキーみたいなのはラバースティック。

これをパンク箇所へ差し込み穴を塞ぎます。

パンク修理キットの使い方

いよいよ使っていきます。

裏面にも詳しく記載あるので流れだけ説明。

公式に動画もアップされてます↓

パンクの原因となっている異物を除去

まずは付属のチョークでパンク箇所をマーキングしておく。

異物を抜いてしまうとどこがパンクしてるか分からなくなるのでマークしてたほうが良いかと。

引き抜いてみます。

結構ガッツリと刺さってるみたい。。

何だ? 業務用のホッチキスの芯みたいなのが刺さってた。。

釘や木ネジなどが主流?なイメージだったけど(パンクに主流もないか・・)

倉庫を行き来してたので木製のパレットなどの固定金具かなにかかな??

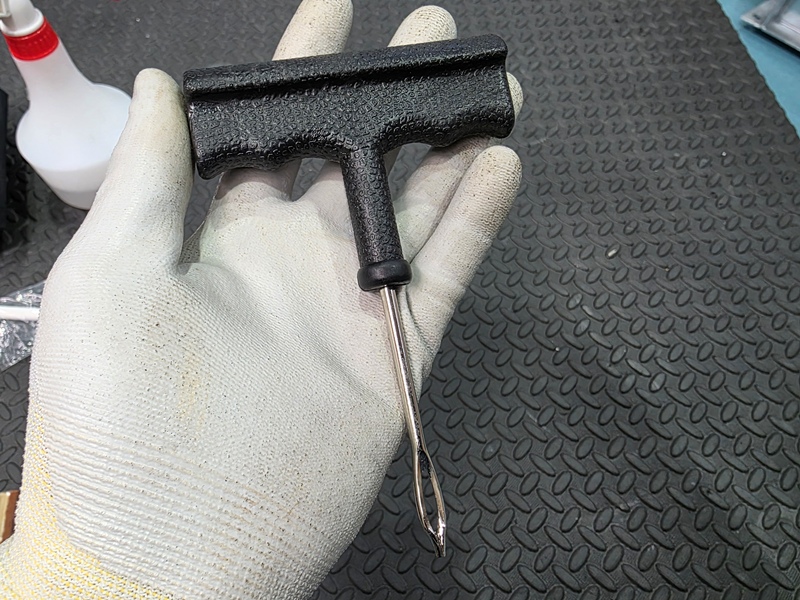

スクリュードライバーを抜き差しする

次に使うのはスクリュードライバー。

まずはスクリュードライバーの差し込む金属部にラバーセメントをたっぷり塗布。

そしたらパンク箇所へ差し込む。

右に回しながら差し込み、同じく右に回しながら抜く。

これを数回繰り返して穴を整形かつラバーセメントをまんべんなく行き渡らせるイメージ。

さらに追い打ちで抜き差し中にもラバーセメントを塗布して抜き差し。

その後、根本まで差し込んで次の工程に入るまで挿しっぱなしで保留。

インサートドライバーにラバースティックをセット

次に使うのはインサートドライバーとラバースティック。

インサートドライバーの先端は針の糸通しのような形状していて、先端は割れてます。

この構造の理由はこの後に分かるかと。

ラバースティックを1ヶ用意。

ベタベタなのでフィルムで挟まってます。

見た目はジャーキーっぽいけど実際は茶色いベタベタなので・・・

インサートドライバーの穴にラバースティックを入れ込みます。

が、めっちゃ入れにくい。。

ラバースティックの中央にスクリュードライバーが行くようにセット。

そしたらラバースティック全体ににラバーセメントをたっぷり塗布。

ベタベタがベチョベチョになりました。

ラバースティックをパンク箇所へ差し込む

そしたら差し込んでいたスクリュードライバーを抜いて、すかさずラバースティックを回さずにグッと差し込んでいきます。

タイヤは空気が「プシュー」っと抜けていくけど焦らずに。

差し込み初めはめっちゃ固いのでご注意。ラバースティックが入り込むまでは体重乗せて押し込むくらいの力が必要でした。。

でも刺さってしまったら「スコッ」と入ってしまうので勢い余って差し込み過ぎ、場合によってはラバースティック全部がタイヤの中に入っちゃう場合がありそうなので更に注意が必要ですね。

ラバースティックが約3cm程度出ている状態くらいで差し込みは完了。

インサートドライバーを真っ直ぐ引き抜くと上画像のようにラバースティックが残ります。

これでパンク箇所の穴埋めは完了。

出すぎているラバースティックをタイヤの面から約3mm程度出た箇所でハサミでカット。

修理としてはこれで完了となります。

なぜタイヤは黒いのにラバースティックは茶色いのか?

・・・どうやら硬化していない「生ゴム」そのままの色のよう。とはいえ 案外目立つのは少々気になるところ。。

最後に漏れ確認をして修理完了!

最後に規定の空気圧まで入れて漏れないか最終確認。

しっかり漏れはなくなりました。

あとはタイヤを組み込めば完成。

にしても、、、まぁそれなりに目立つな 笑

接地面なのでそのうち馴染むかな。。

まとめ 万が一のために備えておくのもありかも

ということで今回は初めてパンク修理キットを使ってみました。

運良くというか偶然というか、備えてすぐに使う機会があるとは。。(無い方のがベストですが…)

一連の作業をご紹介したとおり、場所や道具・工具など揃えている方限定にはなりますが、そこまで特殊な道具もありませんので、もしものために準備しておいたら如何でしょうか?

↓ジャッキアップでフロアジャッキが入らないからって変なことやってますww ↓

コメント