車いじり熱が少し落ち着き、最近は「洗車」という沼にハマっているわけで。

洗車といえば真っ先に「コーティングでヌルテカ~!」とか「フォームガンで泡モコ~!」なんてとこにフォーカスされがちだけど、沼ると色々と見えてくるの。

「洗車は化粧と同じ」って言葉が納得できた。

要は表面に毎回ペタペタと化粧(コーティングやワックス)塗り重ねてもキレイには仕上がらない。その前にきちんとお肌(下地)を整えることが重要。 塗装でも同じだね。

ってことで、水垢を落とすケミカル剤なんかに走る・・・そして水垢を付けない方法を模索・・・で、使う水にもこだわりだす始末。。

そんなこんなで猛暑ということもあり、ついに純水器を導入。

結果、純水器は洗車道具のレギュラー入りしたのは言うまでもないよね。

そして更に調べていくと、洗車に使う水には純水がベストだけど、何やら「軟水器」ってのを使って洗車を楽しんでいる方も少数派ながらいるらしい。

純水器ユーザーとしては(←初心者のくせにw)その軟水器ってやらを試さないわけにはいかないでしょ。ってのが今回のお話。

洗車用軟水器って、そもそも何?

純水器ってのは、水道水から不純物をほぼ完全に取り除いた水(純水)を作る装置。

ってことは、軟水器は水道水から軟水を作る装置ってのは分かる。

じゃぁ、その「軟水」ってのは何?ってことよね。

水道水に含まれるミネラル分(特にカルシウムやマグネシウム)を取り除いた水。

水道水が乾いた後にできる白いウロコ状のシミ(イオンデポジットやウォータースポット)は、このミネラル分が主な原因。軟水器は、このシミの原因となる物質をイオン交換樹脂というフィルターで除去してくれる。

といっても軟水器は純水器みたいに水道水の不純物をほぼ完全に除去できるわけではない。

なら、純水器でよくね?

って思っちゃうけどね、それはそれでちと違うから面白い。

軟水器のメリット・デメリット

純水器の購入を検討してて軟水器という存在を知ってしまった、そこのあなた。

軟水器についても少し知りたくないですか? もしかしたら軟水器も候補になるかも。

ということで、メリットとデメリットを簡単に説明。

軟水器を使うメリット

シミ(イオンデポジット)のリスクを大幅に軽減!

最大のメリットはこれ。頑固な水垢の原因となるカルシウムなどを除去するため、水道水で洗車するよりも格段にシミが付きにくくなる。特に、炎天下での洗車など、水が乾きやすい状況でその効果を発揮!

シャンプーの泡立ちが劇的にアップ!

軟水は石鹸やシャンプーの泡立ちを良くする効果がある。ミネラル分が洗浄成分の働きを邪魔しないため、きめ細かくクリーミーな泡が立ち、ボディの汚れを優しく効率的に落とすことができる。

コストパフォーマンスが高い!

純水器に比べて、本体価格が安価な傾向に。さらに、軟水器は「食塩水」を使ってイオン交換樹脂を再生(復活)させ、繰り返し使えるため、ランニングコストを非常に低く抑えることができる。

洗車業界では有名なプロも「コスパ優先の軟水器」を提案しているほど ↓

この最後の「イオン交換樹脂の再生」ってのが大きなメリット。

純水器のイオン交換樹脂は基本的に純水を生成できなくなったら新しい樹脂を再度購入する必要がある。

有名メーカさんのもので、約8000円程度

使用頻度や水道水などによるので交換頻度は変わるにしても、必ず交換する時が来るのです。必ずね。

だけど軟水器用のイオン交換樹脂ってのは再生してまた使えるってことは、ひとまず一式道具を揃えたら少額のメンテナンスだけで済むのは相当デカい。

軟水器を使うデメリット

軟水器はシミの原因となるミネラル分は除去するけど、ナトリウムイオンなど他の不純物は水中に残っているわけ。

硬水(水道水)には、主にカルシウムイオン (Ca2+) とマグネシウムイオン (Mg2+) が多く含まれており、これらが石鹸の泡立ちを悪くしたり、水まわりに白いスケール(水垢)を付着させたりする原因に。

軟水器を通した水は、主にナトリウムイオンが多く含まれててこれは、軟水器が「イオン交換」という方法で水の硬度を下げているため。

軟水器の内部には、ナトリウムイオン (Na+) を吸着させた「イオン交換樹脂」が入っています。硬水がこの樹脂を通過する際に、水中のカルシウムイオンとマグネシウムイオンが樹脂に吸着され、代わりに樹脂からナトリウムイオンが水中に放出される仕組み。

簡単に言うと、水の硬度成分である「カルシウム」と「マグネシウム」を、「ナトリウム」に置き換えているのです。

そのため、純水器のように「拭き上げ不要」にはならず、洗車後の拭き上げ作業は必須。これを怠ると、結局白い跡が残る可能性がある。

けど、この白い跡はナトリウムイオンはその名の通り「塩」みたいなものなので比較的簡単に拭き上げ可能。

デメリットはこのくらい。

この「洗車後に拭き上げる」ってことがデメリットと思わないなら軟水器もアリの可能性もあるのですよ。

純水器使って拭き上げしない!ってスタイルでいくなら軟水器はナシだね。

個人的な検証結果では純水でも拭き上げた方が良いに決まってるってことは確認済み ↓

ということで、コスト掛けてでもラクしたいっていう「純水器派」と、どうせ拭き上げるし何よりコストは抑えたいっていう「軟水器派」が存在するのは納得できるね。

【一目でわかる】

洗車用軟水器と純水器の違い 比較表

| 比較項目 | 軟水器 | 純水器 |

|---|---|---|

| 除去するもの | 主にシミの原因となるカルシウム、マグネシウムなどのミネラル分。 | カルシウム、塩素、ケイ素など、水に含まれるほぼ全ての不純物。 |

| 仕上がり | シミのリスクを大幅に軽減できる。 | シミのリスクがほぼゼロになり、透明感のある仕上がりになる。 |

| 拭き上げ作業 | 必要。 (拭き上げないとナトリウムなどの跡が残る可能性がある) |

原則不要。 (自然乾燥させても水滴の跡が残らない) |

| コスト(本体) | 比較的安価なモデルが多い。 | 軟水器に比べて高価な傾向にある。 |

| ランニングコスト | 非常に安い。 (食塩水でフィルターを再生でき、繰り返し使える) |

定期的なコストがかかる。 (イオン交換樹脂フィルターの交換が必要) |

| こんな人におすすめ |

|

|

手軽さとコスパで選ぶなら「軟水器」

シミの主な原因を抑えつつ、ランニングコストが非常に安いのが魅力です。ただし、拭き上げはサボれません。

完璧な仕上がりと時短で選ぶなら「純水器」

コストはかかりますが、拭き上げ不要という圧倒的なメリットがあります。特に濃色車や、細部の水滴まで気になる完璧主義の方には最高のアイテムと言えるでしょう。

更なるコスパのため軟水器を「自作」してみた

ここまで読んで「軟水器ってコスパ良くてアリじゃね?」って思った方が次に考えるのが・・

「軟水器を自作してコスト抑えたら鬼コスパ確定やん!!」って思うのも分かってますよ~。だって自分も同じだからww

ってことで、自作してみたので簡単にご紹介。

あっ、そうそう。先に言っとくけど最終的には「失敗」してるので温かい目で見てもらうと助かります(汗)

購入したもの

Amazon・ホームセンターなどを駆使して買い揃えたパーツたち。

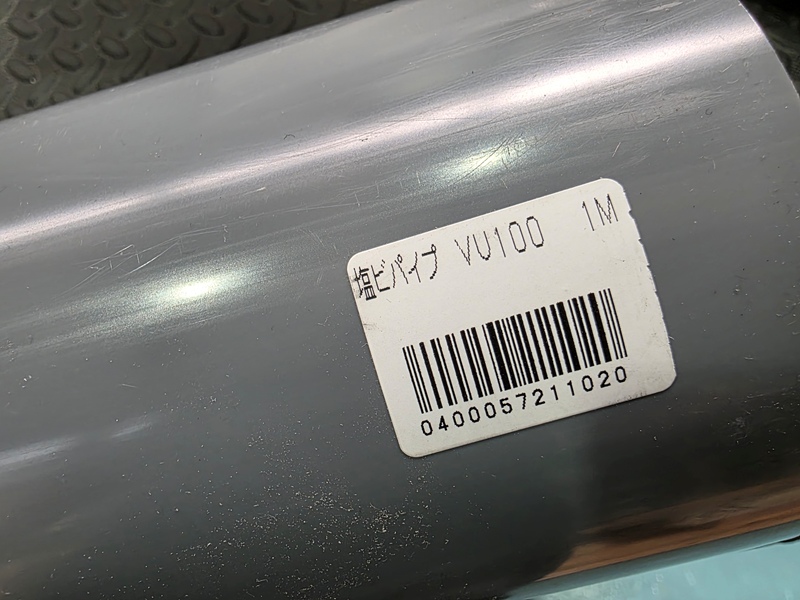

まずは塩ビパイプ。直径100mmなのかな。 1m品を買ったけど60cm程度でカットしたので50cmでカットされてるのが売ってたらそれでも良いかも。

次に塩ビパイプと同じサイズのソケット。これを2ヶ。

下がソケットで上が「掃除口」っていうパーツ。

この掃除口をソケットと同じく2ヶ。

掃除口は蓋を外すことができるパーツ。

蓋にはOリングが付いてて密閉できるようになってる。

塩ビ管用の接着剤。

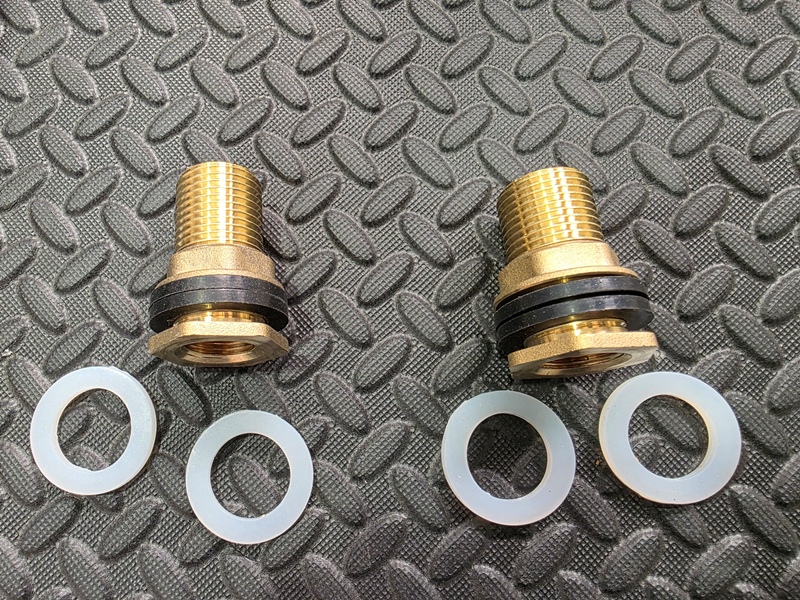

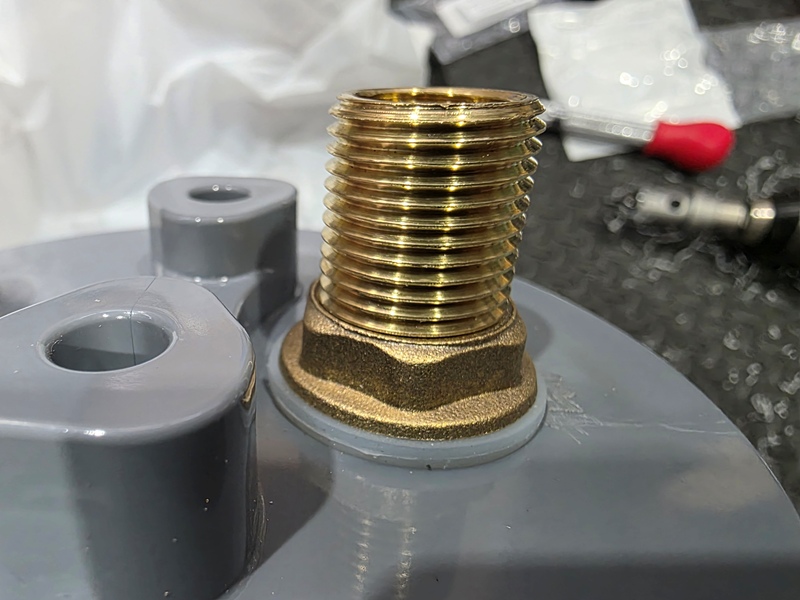

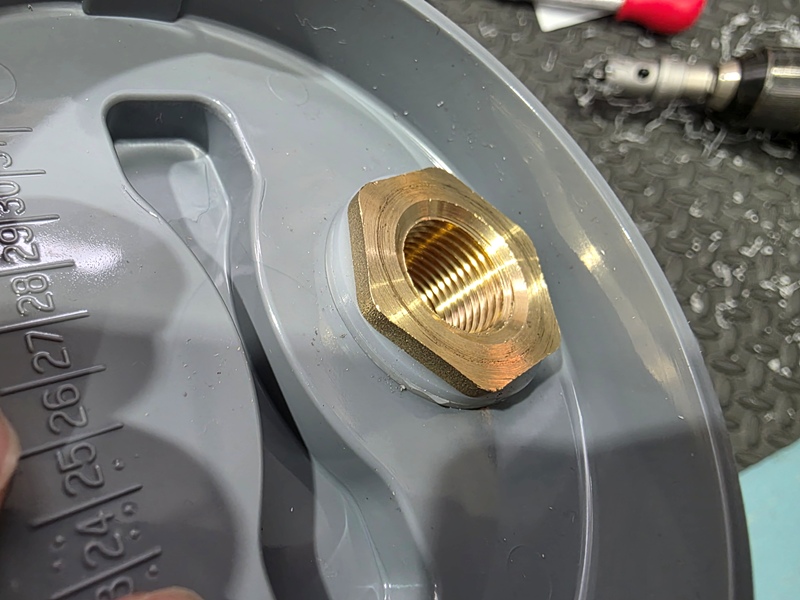

これは掃除口の蓋に穴開けて取り付けるパーツ。「バルクヘッド」とかいうみたい。

世間?のDIYでは、塩ビのソケットみたいなの使ってるけど接続口はどうしても金属製にしたかったのでコレを選択。これも2ヶ。

ホースのワンタッチジョイント接続するコネクタっていうのかな。アルミ製。

これも2ヶ。

コレが今回の主役。イオン交換樹脂。

軟水用のイオン交換樹脂は「陽イオン交換樹脂」って言って、純水用と違うから注意。(間違ったら純水になるだけだけどww)

深堀りしたい方はコチラ ↓

今回は5L仕様を製作するので5パック購入。

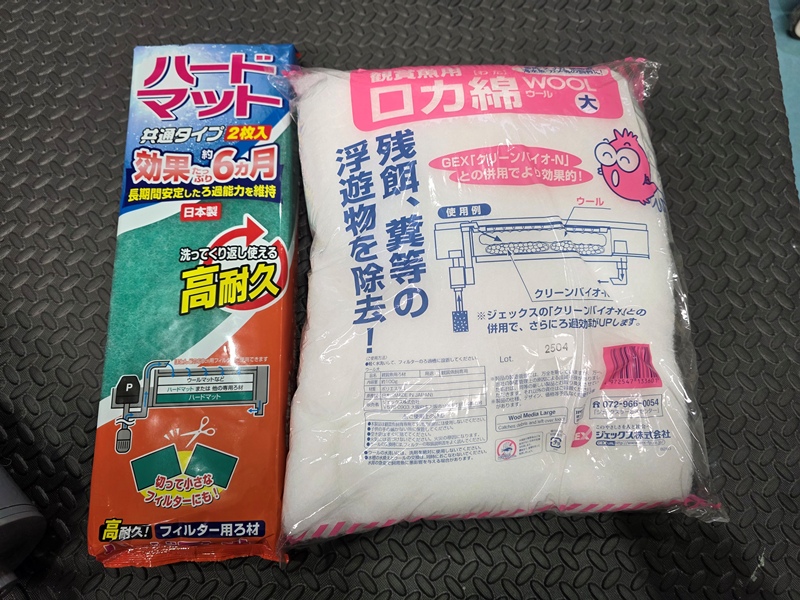

塩ビ管からイオン交換樹脂が漏れないように水槽で使う濾過材も購入。

自作軟水器の作り方

以上のパーツが揃ったらDIYスタート。

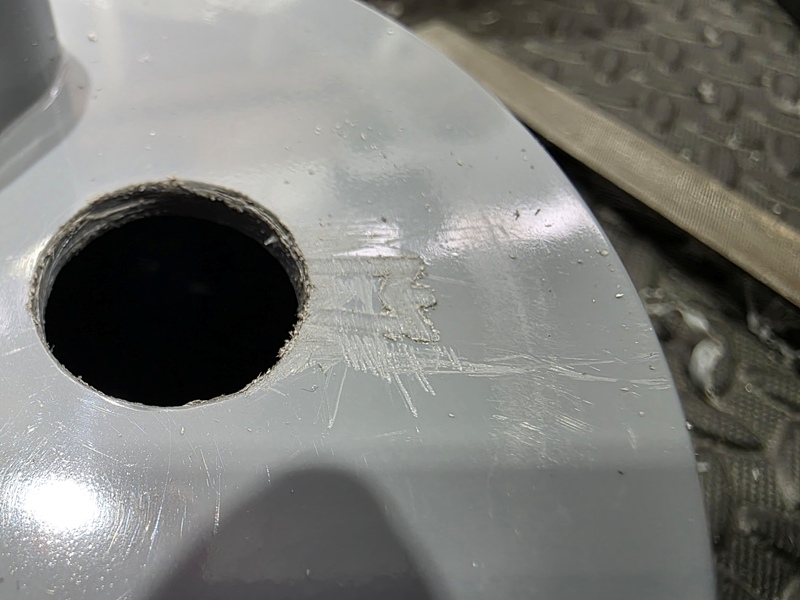

まずは掃除口の蓋にバルクヘッドを通す穴を開ける。

内側からも干渉する部分がないか確認したら大体この位置くらいがベスト。

バルクヘッドは直径20mm少々。

運良く21mmのホルソーがあったのでこれでサクッと開けていこう。

塩ビなので加工しやすいね。

ザッとバリ取り忘れずに。

刻印が凹凸がバルクヘッドのパッキンに当たるので平坦に削る。

そしてらバルクヘッドを取り付ける。

小さめのモンキーレンチがあると便利。

蓋の内側もいい感じの位置。

そしたらホースコネクタを取り付ける。

内側にゴムパッキンが入ってるのでバカみたいに締めなくてもOK。

同じ要領でもう1つ作っておく。

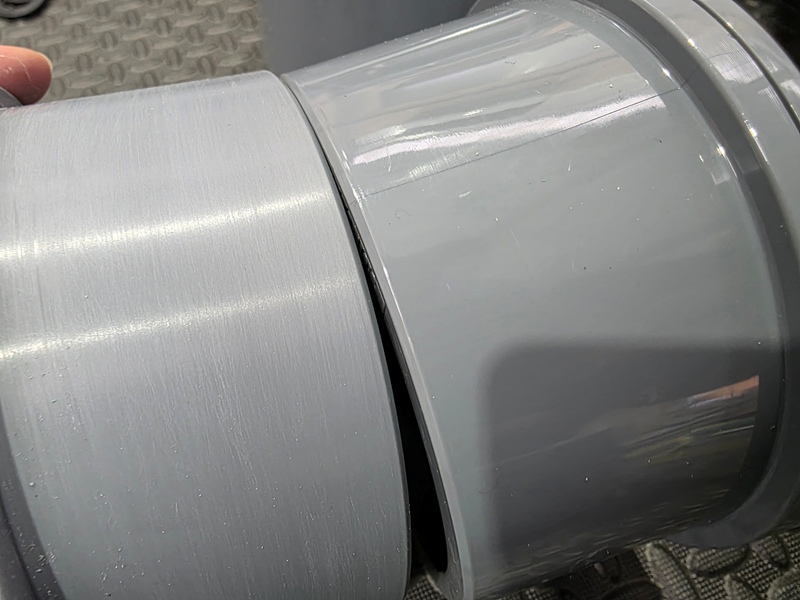

塩ビ管の接着が良くなるかなと思って、接着面を研磨しておいた。・・・けど、コレが失敗の原因だったのか。。

接着剤を塗布して組み立てていく。

ちなみに塩ビ管は600mmでカットしたけど、5Lのイオン交換樹脂を使うならもう少し短くても良いかも。

塩ビ管の接合は寸法が結構ギリギリなので(当然だけど)、叩き込むのにゴムハンマーなどがあると便利かな。普通の金槌や地面にゴンゴンすると塩ビ管が割れたり傷だらけになるので注意。

ってことで、自作の軟水器が完成。

イオン交換樹脂を入れていく

あとはイオン交換樹脂を入れて完成。

今回は軟水器なので陽イオン交換樹脂を投入するけど、純水器にしたいなら純水器用のイオン交換樹脂を入れる。

硬めの濾過材をパイプ内径くらいにカット。

押し込めば良いので大体の適当の大きめでOK。これを4枚作る。

白い綿みたいな濾過材は適当にちぎる。

固い濾過材は掃除口の蓋の内側にハマるように詰め込んでおく。

断面で言うと端から

水→【 緑・白(少なめ)・緑・イオン交換樹脂・緑・白(多め)・緑 】→水

って感じになるように。この辺は自己流なのでお好きにどうぞ。水を流したときにイオン交換樹脂が出ていかなければ良いけど、濾過材が多すぎると水の流れの抵抗になるのでいい塩梅で。

作った軟水器の片側に濾過材をセットしたらイオン交換樹脂を投入。

ちなみに今回は軟水器なので、再生できるから良いかと思って塩ビ管の中にそのままイオン交換樹脂をぶち込むけど、イオン交換樹脂を交換する純水器の場合はストッキングみたいなのに包んで入れると交換はラクかも。

塩ビ管600mmで5Lのイオン交換樹脂だとこのくらい隙間が空く。

今さら仕方ないので残りは白い濾過材多めで隙間を埋める。

あとは蓋をして完成。

ちゃんと軟水になってるか試運転

ではでは、試運転。

よく見たら雨樋の塩ビ管と同じサイズだったww

水道水をこの自作軟水器を通したら~なんと、軟水に!!

軟水をチェックするには純水器みたいにTDSメーターでは判断できない。

冒頭で説明したように、軟水器を通した水はカルシウムやマグネシウムをナトリウムに置き換えてる状態なので、TDSメーターで計測すると軟水器を通した水のほうが数値が大きくなる可能性も十分にあるわけ。

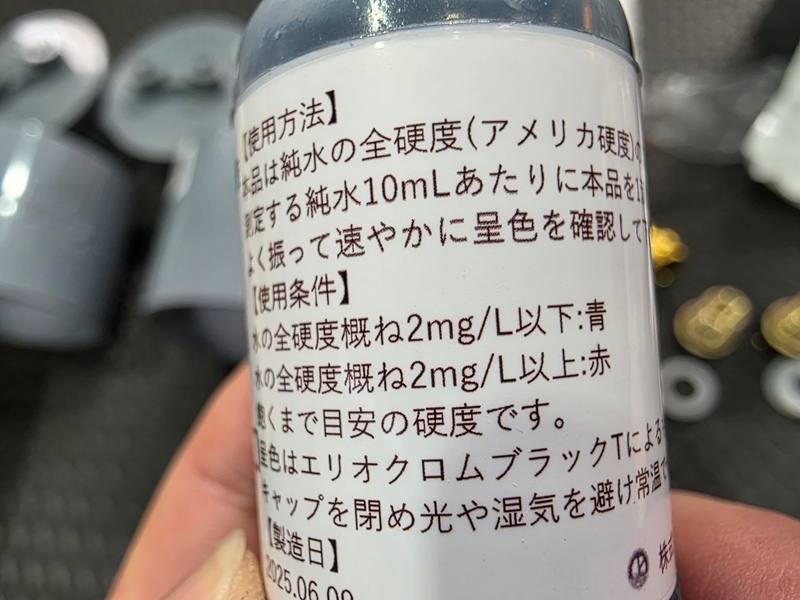

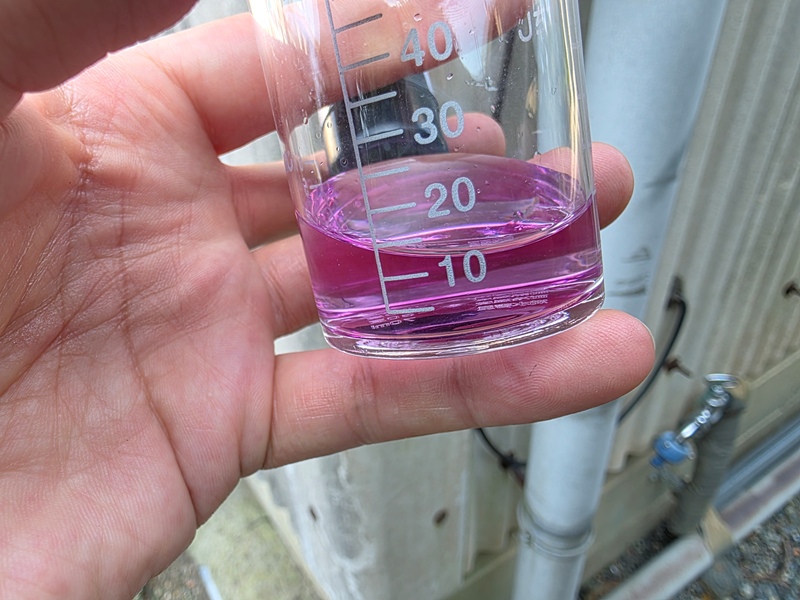

で、登場するのが

「硬度指示薬溶液」

この溶液を水10mlに対して1滴垂らして混ぜると硬水か軟水かが分かる溶液。

硬水なら赤色、軟水なら青色に変わるので一目瞭然!

まずは水道水。

溶液は青い。 けど混ぜると・・・

赤~い!

ってことは、カルシウムやマグネシウムがたくさん入っている状態。。。

お次は、自作の軟水器を通した水は・・

おおおぅ! 青~い!!

ってことはこの水は軟水ってこと。

さすが時間かけて作っただけあって、めっちゃキレイな青色に見えるぅ~

よしよし。これで快適な洗車ライフが送れる~

悲劇はこの直後に起こった・・・

無事に自作軟水器が完成したので、そりゃ~やるよね? 洗車!

ってことで、ホースを持ってきて準備。

水道から軟水器に接続、出口にシャワーヘッドを取り付け、蛇口を捻って水圧が掛かった瞬間

グググッ・・・グポンッ!!

掃除口の接着が外れて中のイオン交換樹脂がベロっと・・・

写真撮影してる余裕もなく、上の画像は地面に散乱したイオン交換樹脂や濾過材を片付けたあと。

準備・部品調達:数日、製作:半日少々、軟水洗車:0秒・・・

あ~みんな、笑ってくれ~

塩ビ管なんてほぼ初めて扱ったわけで、ただカットして接着してできるやろ~なんて簡単に思ってたけど、甘かったか・・・

それにしても水道の水圧ってのは結構すごいんだなと勉強になったわ。

ってことで、今回の自作軟水器は失敗。

まぁ、再度接着してリベンジ!ってのも考えたけど濾過材やイオン交換樹脂を取り出して・・なんて考えたら心が折れました。。。

といっても軟水器自体は諦めないっ!!

別の形でリベンジしますわ!

では。

※更新

心が折れながらもどうしても軟水器が欲しい!ってことで非常に近道で安定な方法で軟水器をGET!!

詳細はこちら ↓

コメント

元水道屋です。

塩ビの接着は差し込む側と差し込まれる側の

両方にしっかり塗ってください。

DV継手の糊代は短いので手で押し込めます。

糊が乾くまで数分待ちます。

あとパイプはVUではなくVPが良いです。

厚みが違い耐圧性能が高いです。

コメントありがとうございます!

プロからの御指摘、感謝です。

細いパイプならやったことあったのですが、ここまで太いとなかなか難しいものですね汗

パイプの種類も様々、勉強になります。

次回チャレンジするときは改良版として更新します!